par Olivier Rachet

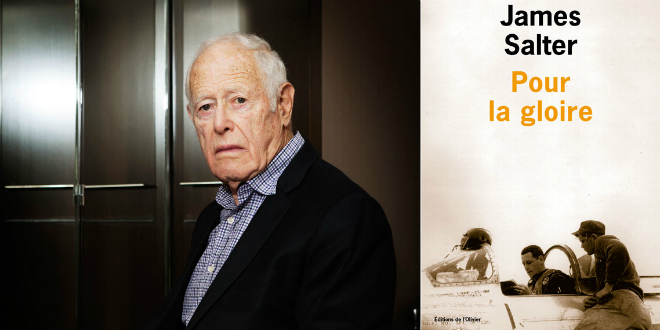

Les éditions de l’Olivier publient enfin le premier roman de l’un des écrivains américains les plus brillants de sa génération ! Composé alors qu’il était engagé en tant que pilote de chasse dans l’US Air Force, The Hunters (Pour la gloire) raconte la vie au combat de pilotes lors de la guerre de Corée, de 1950 à 1953.

Le protagoniste, Cleve Connell, capitaine de son état, rejoint les troupes américaines basées en Corée du Sud. Commandant un escadron, il est sous les ordres du colonel Imil. Les missions voient les pilotes survoler le ciel de la Corée du Nord, en quête d’avions ennemis Mig à abattre.

James Salter raconte dans une prose ciselée au couteau ce départ vers l’enfer des combats dont on ne sait si l’on reviendra indemne : «Son voyage jusqu’ici était un pont qui n’existait plus, écrit-il de Cleve. Il n’y avait plus de retour possible. Il avait fait la traversée jusqu’à la guerre, et il était sous l’emprise d’une grande excitation.» Ce sont tout autant les patrouilles de reconnaissance et les combats que le narrateur décrit que la camaraderie et l’émulation de la vie des soldats dont le patriotisme arrive à peine à occulter la solitude.

Qu’ils soient pilotes de chasse, journalistes ou alpinistes, d’Un bonheur parfait à Et rien d’autre en passant par le superbe Un sport et un passe-temps, les héros de Salter sont toujours des êtres métaphysiquement seuls, hommes des hautes solitudes dont le bonheur reste toujours imparfait. En témoigne la terrible rivalité qui parcourt le roman entre Cleve et le lieutenant Pell prêt à tous les subterfuges ou toutes les compromissions pour se hisser au sommet de cette gloire militaire qui fait l’étoffe des héros.

Le combat est à la fois la raison d’être de ces pilotes et la pierre de touche de leur anéantissement : « On a l’impression, écrit d’ailleurs le protagoniste à Eiko, une jeune japonaise rencontrée furtivement lors d’une permission à Tokyo, que les heures ne mènent nulle part, si ce n’est au loin, dans une sorte de cimetière du temps perdu, et lentement, terriblement lentement. »

La prose admirable de Salter, comme au combat, avec la précision d’un combat aérien dont la principale manœuvre défensive, écrit l’auteur dans une préface de 1997, est «le virage de dégagement, effectué le plus brusquement possible, et qu’on désignait sous le nom de break» ; cette prose qui irradie tous ses romans est toute empreinte de cet art aérien lui aussi de la virevolte narrative et du dégagement rythmique.

Ecrire sur les nuées comme l’on traque le bonheur perdu. On songe entre autres à la prose physique du chasseur Hemingway, à une virilité faite écriture que seuls les écrivains américains savent ériger avec une telle précision clinique, arme de création défensive pour celui qui n’eut de cesse de diagnostiquer l’échec irréparable de toute vie, que sauvent parfois des épiphanies de l’existence, moments de gloire éphémères et bouleversants : « C’était une soirée chaude, indolente. Le printemps attaquait le sang comme un virus. » Gloire à James Salter, 1925-2015.